1.鑿壁偷光

原文:匡衡勤學而無燭,鄰舍有燭而不逮,衡乃穿壁引其光,以書映光而讀之。

邑人大姓文不識,家富多書,衡乃與其傭作而不求償。

主人怪,問衡,衡曰:“願得主人書遍讀之。”主人感嘆,資給以書,遂成大學。 ——出自《西京雜記》卷二

故事:

西漢時候,有個農民的孩子,叫匡衡。他小時候很想讀書,可是因爲家裏窮,沒錢上學。後來,他跟一個親戚學認字,纔有了看書的能力。

匡衡買不起書,只好借書來讀。那個時候,書是非常貴重的,有書的人不肯輕易借給別人。匡衡就在農忙的時節,給有錢的人家打短工,不要工錢,只求人家借書給他看。

過了幾年,匡衡長大了,成了家裏的主要勞動力。他一天到晚在地裏幹活,只有中午歇晌的時候,纔有工夫看一點書,所以一卷書常常要十天半月才能夠讀完。匡衡很着急,心裏想:白天種莊稼,沒有時間看書,我可以多利用一些晚上的時間來看書。可是匡衡家裏很窮,買不起點燈的油,怎麼辦呢?

有一天晚上,匡衡躺在牀上背白天讀過的書。揹着揹着,突然看到東邊的牆壁上透過來一線亮光。他嚯地站起來,走到牆壁邊一看,啊!原來從壁縫裏透過來的是鄰居的燈光。於是,匡衡想了一個辦法:他拿了一把小刀,把牆縫挖大了一些。這樣,透過來的光亮也大了,他就湊着透進來的燈光,讀起書來。

匡衡就是這樣刻苦地學習,後來成了一個很有學問的人。

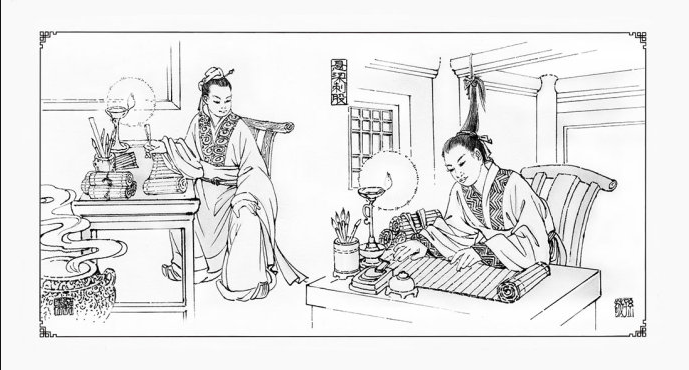

2.懸樑刺股

原文:“(蘇秦)讀書欲睡,引錐自刺其股,血流至足。” ——出自西漢·劉向《戰國策·秦策一》

“孫敬,字文寶,好學,晨夕不休。及至眠睡疲寢,以繩系頭,懸屋樑。” ——出自 東漢·班固《漢書》

成語由兩個小故事組成

① 晉時,有一個叫孫敬的年輕人,孜孜不倦勤奮好學,閉門從早讀到晚也很少休息,有時侯到了三更半夜的時侯很容易打盹瞌睡,爲了不因此而影響學習,孫敬想出一個辦法,他找來一根繩子,一頭綁在自已的頭髮上,另一頭綁在房子的房樑上,這樣讀書疲勞打瞌睡的時侯只要頭一低,繩子牽住頭髮扯痛頭皮,他就會因疼痛而清醒起來再繼續讀書,後來他終於成爲了赫赫有名的政治家。

② 戰國時期的蘇秦是一個有名的政治家,但是他在年輕的時侯學問並不多,到了好多地方都沒有人關注,即使有雄心壯志也得不到重用,於是他下定決心發憤圖強努力讀書。由於他經常讀書讀到深夜,疲倦到想要打盹的時侯就用事先準備好的錐子往大腿上刺一下,這樣突然的痛感使他猛然清醒起來,振作精神繼續讀書。

這兩個故事引申出“懸樑刺股”這個成語。雖然告訴我們發憤忘食地刻苦學習是值得提倡的,但是我們也要認識到爲了學習也不能一直努力到累垮目己的身體,讀書也是需要適可而止的。

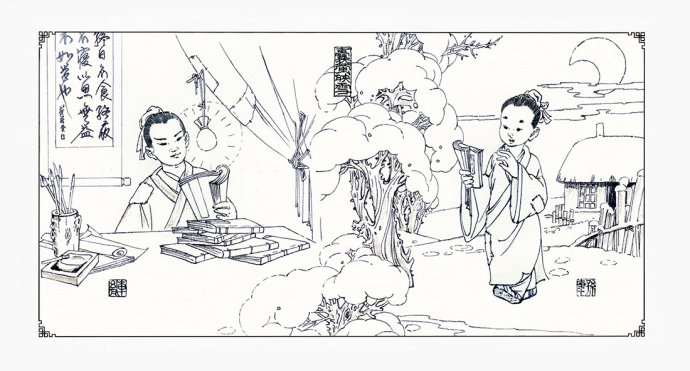

3. 囊螢映雪

原文:車胤字武子,南平人也.曾祖浚,吳會稽太守.父育,郡主簿.太守王胡之名知人,見胤於童幼之中,謂胤父曰:‘此兒當大興卿門,可使專學.’胤恭勤不倦,博學多通.家貧不常得油,夏月則練囊盛數十螢火以照書,以夜繼日焉.” ——出自《晉書·卷八十三·車胤傳》

“晉孫康家貧,常映雪讀書,清介,交遊不雜.” ——出自《孫氏世錄》

成語由兩個小故事組成

① 晉代時,車胤從小好學不倦,但因家境貧困,父親無法爲他提供良好的學習環境.爲了維持溫飽,沒有多餘的錢買燈油供他晚上讀書.爲此,他只能利用這個時間背誦詩文. 夏天的一個晚上,他正在院子裏背一篇文章,忽然見許多螢火蟲在低空中飛舞.一閃一閃的光點,在黑暗中顯得有些耀眼.他想,如果把許多螢火蟲集中在一起,不就成爲一盞燈了嗎:於是,他去找了一隻白絹口袋,隨即抓了幾十只螢火蟲放在裏面,再扎住袋口,把它吊起來.雖然不怎麼明亮,但可勉強用來看書了.從此,只要有螢火蟲,他就去抓一把來當作燈用.由於他勤學苦練,後來終於做了職位很高的官.

② 晉代時,孫康由於沒錢買燈油,晚上不能看書,只能早早睡覺.他覺得讓時間這樣白白跑掉,非常可惜.

一天半夜,他從睡夢中醒來,把頭側向窗戶時,發現窗縫裏透進一絲光亮.原來,那是大雪映出來的,可以利用它來看書.於是他倦意頓失,立即穿好衣服,取出書籍,來到屋外.寬闊的大地上映出的雪光,比屋裏要亮多了.孫康不顧寒冷,立即看起書來,手腳凍僵了,就起身跑一跑,同時搓搓手指.此後,每逢有雪的晚上,他就不放過這個好機會,孜孜不倦地讀書.這種苦學的精神,促使他的學識突飛猛進,成爲飽學之士.後來,他當了一個大官

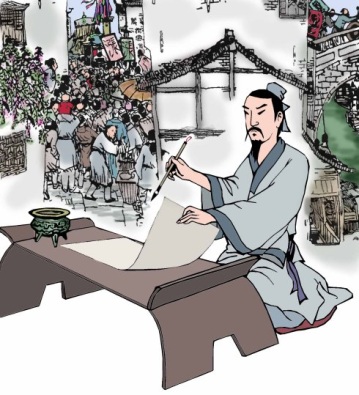

4.洛陽紙貴

原文;“於是豪貴之家競相傳寫,洛陽爲之紙貴。” ——出自《晉書·文苑·左思傳》

故事:

晉代文學家左思,小時候是個非常頑皮、不愛讀書的孩子。父親經常爲這事發脾氣,可是小左思仍然淘氣得很,不肯好好學習。

有一天,左思的父親與朋友們聊天,朋友們羨慕他有個聰明可愛的兒子。左思的父親嘆口氣說:“快別提他了,小兒左思的學習,還不如我小時候,看來沒有多大的出息了。”說着,臉上流露出失望的神色。這一切都被小左思看到聽到了,他非常難過,覺得自己不好好唸書確實很沒出息。於是,暗暗下定決心,一定要刻苦學習。

日復一日,年復一年,左思漸漸長大了,由於他堅持不懈地發奮讀書,終於成爲一位學識淵博的人,文章也寫得非常好。他用一年的時間寫成了《齊都賦》,顯示出他在文學方面的才華,爲他成爲傑出的文學家奠定了基礎。這以後他又計劃以三國時魏、蜀、吳首都的風土、人情、物產爲內容,撰寫《三都賦》。爲了在內容、結構、語言諸方面都達到一定水平,他潛心研究,精心撰寫,廢寢忘食,用了整整十年,文學鉅著《三都賦》終於寫成了。

《三都賦》受到諒也評,人們把它和漢代文學傑作《兩都賦》相比。由於當時還沒有發明印刷術,喜愛《三都賦》的人只能爭相抄閱,因爲抄寫的人太多,京城洛陽的紙張供不應求,一時間全城紙價大幅度上升。

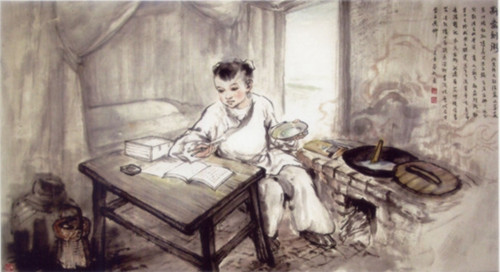

5. 斷齏畫粥

原文:“惟煮粟米二升,作粥一器,經宿遂凝,以刀畫爲四塊,早晚取二塊,斷齏數十莖,酢汁半盂,入少鹽,暖而啖之。” ——出自宋·魏泰《東軒筆錄》

故事:

北宋時期,范仲淹小時家貧,他只好住在廟裏讀書,晝夜不息,每日生活十分清苦,用兩升小米煮粥,隔夜粥凝固後用刀一切爲四,早晚各吃兩塊,再切一些醃菜佐食。經過苦讀終於被錄取爲官員,他的至理名言是:先天下之憂而憂,後天下之樂而樂

6.聞雞起舞

原文:東晉時期將領祖逖他年輕時就很有抱負,每次和好友劉琨談論時局,總是慷慨激昂,滿懷義憤,爲了報效國家,他們在半夜一聽到雞鳴,就披衣起牀,拔劍練武,刻苦鍛鍊。 ——出自《晉書·祖逖傳》

故事:

晉代的祖逖是個胸懷坦蕩、具有遠大抱負的人。可他小時候卻是個不愛讀書的淘氣孩子。進入青年時代,他意識到自己知識的貧乏,深感不讀書無以報效國家,於是就發奮讀起書來。他廣泛閱讀書籍,認真學習歷史,從中汲取了豐富的知識,學問大有長進。他曾幾次進出京都洛陽,接觸過他的人都說,祖逖是個能輔佐帝王治理國家的人才。祖逖24歲的時候,曾有人推薦他去做官司,他沒有答應,仍然不懈地努力讀書。

後來,祖逖和幼時的好友劉琨擔任司州主簿。他與劉琨感情深厚,不僅常常同牀而臥,同被而眠,而且還有着共同的遠大理想:建功立業,復興晉國,成爲國家的棟樑之才。

一次,半夜裏祖逖在睡夢中聽到公雞的鳴叫聲,他一腳把劉琨踢醒,對他說:“別人都認爲半夜聽見雞叫不吉利,我偏不這樣想,咱們乾脆以後聽見雞叫就起牀練劍如何?”劉琨欣然同意。於是他們每天雞叫後就起牀練劍,劍光飛舞,劍聲鏗鏘。春去冬來,寒來暑往,從不間斷。功夫不負有心人,經過長期的刻苦學習和訓練,他們終於成爲能文能武的全才,既能寫得一手好文章,又能帶兵打勝仗。祖逖被封爲鎮西將軍,實現了他報效國家的願望;劉琨做了都督,兼管並、冀、幽三州的軍事,也充分發揮了他的文才武略。

7.目不窺園

原文:下帷講誦,弟子傳以久次相授業,或莫見其面。蓋三年不窺園,其精如此。” ——出自 東漢·班固《漢書·董仲書傳》

故事:

在西漢時期,廣漢學者董仲舒在年少時就讀書非常刻苦認真,經常是夜以繼日地讀書,常常回到快到黎明前才睡,然後雞一叫,就又來讀書,總共也不到3小時。他的書房緊靠着奼紫嫣紅的花園,他三年沒有進過花園,甚至連一眼都沒瞧過總是讀書。有人勸他出去走走,不要老跟家裏讀書,他卻說“我不讀書,只顧去玩,就算我出去,也只是和其他人討論詩書。”後來他長大了,是有名的高等博士,公開聚衆講學,弟子遍佈四方,有的是比較有名的,董仲舒飽讀詩書,纔有此成語名。

8. 鐵杵磨針

原文:磨針溪,在眉州象耳山下。世傳李太白讀書山中,未成,棄去。過小溪,逢老媼方磨鐵杵,問之,曰:“欲作針。”太白感其意,還卒業。媼自言姓武。今溪旁有武氏巖。 ——出自《方輿勝覽》

故事:

唐朝著名大詩人李白小時候不喜歡唸書,常常逃學,到街上去閒逛。一天,李白又沒有去上學,在街上東溜溜、西看看,不知不覺到了城外。暖和的陽光、歡快的小鳥、隨風搖擺的花草使李白感嘆不已,“這麼好的天氣,如果整天在屋裏讀書多沒意思?”

走着走着,在一個破茅屋門口,坐着一個滿頭白髮的老婆婆,正在磨一根棍子般粗的鐵杵。李白走過去,“老婆婆,您在做什麼?”

“我要把這根鐵杵磨成一個繡花針。”老婆婆擡起頭,對李白笑了笑,接着又低下頭繼續磨着。

“繡花針?”李白又問:“是縫衣服用的繡花針嗎?”

“當然!”

“可是,鐵杵這麼粗,什麼時候能磨成細細的繡花針呢?”

老婆婆反問李白:“滴水可以穿石,愚公可以移山,鐵杵爲什麼不能磨成繡花針呢?”

“可是,您的年紀這麼大了?”

“只要我下的功夫比別人深,沒有做不到的事情。”

老婆婆的一番話,令李白很慚愧,於是回去之後,再沒有逃過學。每天的學習也特別用功,終於成了名垂千古的詩仙。

9.牛角掛書

原文:密以薄韉乘牛,掛《漢書》一帙角上,行且讀。越國公楊素適見於道,按轡躡其後,曰:“何書生勤如此?”密識素,下拜。問所讀,曰:“《項羽傳》。”因與語,奇之。歸謂子玄感曰:“吾觀密識度,非若等輩。”玄感遂傾心結納。大業九年,玄感舉兵黎陽,遣人入關迎密。 ——出自《新唐書·李密傳》

故事:

隋朝有個讀書人名叫李密,原是貴族出身,後來家境破落。但他喜歡讀書,從不浪費能夠用來讀書的點滴時間。一次,李密騎着牛出外辦事,就把一套《漢書》掛在牛角上,從中抽出一本,坐在牛背上一邊趕路,一邊讀,十分專注。這一情形恰巧讓大臣楊素看到,楊素問道:

“你是哪兒的書生?”

“我叫李密,遼東襄平人。”

“你讀的是什麼書?”

“《漢書》中的《項羽本紀》。”

楊素很親切地跟李密詳談了一陣,覺得這個少年前途無量,便鼓勵他:“你這麼好學,將來一定會有成就的。”楊素回家後,把情況講給兒子楊玄感聽,楊玄感便和李密結交,成了好朋友。

公元613年,楊玄感看到隋朝大勢已去,便乘機起兵反隋,並請李密爲他出謀劃策,但楊玄感沒有采納李密的妙計,兵敗身亡。後來李密投奔了瓦崗寨的農民起義軍,成爲瓦崗軍的首領。

10.程門立雪

原文:時字中立,南劍將樂人。幼穎異,能屬文,稍長,潛心經史。熙寧九年,中進士第。時河南程顥與弟頤講孔、孟絕學於熙、豐之際,河、洛之士翕然師之。時調官不赴,以師禮見顥於潁昌,相得甚歡。其歸也,顥目送之曰:“吾道南矣。”四年而顥死,時聞之,設位哭寢門,而以書赴告同學者。至是,又見程頤於洛,時蓋年四十矣。一日見頤,頤偶瞑坐,時與遊酢侍立不去,頤既覺,則門外雪深一尺矣。德望日重,四方之士不遠千里從之遊,號曰龜山先生。 ——出自《宋史·楊時傳》

故事:

在北宋時期,福建將東縣有個叫楊時的進士,楊時從小就聰明伶俐,四歲入村學,七歲就能寫詩,八歲就能作賦,人稱神童。他十五歲時攻讀經史,熙寧九年登進士榜。他一生立志著書立說,曾在許多地方講學,倍受歡迎。居家時,長期在含雲寺和龜山書院,潛心攻讀,寫作教學。他特別喜好鑽研學問,到處尋師訪友,曾就學與洛陽著名學者程顥門下,程顥死後,又將楊時推薦到其弟程頤門下,在洛陽伊川所建的伊川書院中求學。 楊時那時已經四十多歲,學問也相當高,但他仍謙虛謹慎,不驕不躁,尊師敬友,深得程頤的喜愛,被程頤視爲得意門生,得其真傳。 楊時同一起學習的遊酢向程頤請求學問,卻不巧趕上老師正在屋中打旽兒,楊時便勸告遊酢不要驚醒老師,於是兩人靜立門口,等老師醒來。一會兒,天飄起鵝毛大雪,越下越急,楊時和遊酢卻還立在雪中,遊酢實在凍得受不了,幾次想叫醒程頤,都被楊時阻攔了。直到程頤一覺醒來,才赫然發現門外的兩個雪人!從此程頤深受感動。更加盡心盡力教楊時,楊時不負衆望,終於學到老師的全部學問。之後楊時回到南方傳遍程氏理學,且形成獨家學派,世稱“龜山先生”。

感謝你看完