我的童年

我出生的時候,據說是媽媽在去趕集回來的路上,在距家幾百米的一個大石頭下分娩的。追憶往昔,時間定格在距家幾百米的那個不大的石頭上,很難想象懷胎十月的媽媽在那時候是如何做到的,懷着已經快出生的我還跑那麼遠的地方去趕集,然後揹着買的東西回來,在半路就生下了我。

在我腦海空白那幾年,是從爺爺以及周圍的鄰居口中得知我幼小時候那些年的事情的。我是家裏的老三,在我之前爸爸媽媽還生了一個哥哥和姐姐,那個時候生活很困難,爸媽一度想要把我抱養給一個外地人,但是後來還是捨不得,最終放棄了。

也就是在我出生的那一年,那年的冬天雪肆無忌憚的把整個村莊湮沒掉,在那個深夜,我從夢境中醒來後開始不停嗷嗷大哭嚇壞了那時年輕稚嫩的爸媽,爸穿着棉大衣懷裏抱着我腳步一深一淺的走在膝蓋深的雪地裏,媽媽則拉着爸爸的衣角,寂靜的村莊裏兩個單薄的身影相互攙扶着,帶着那個小生命,一步一步走到十幾裏開外的醫生家。那些天的日子裏,爸爸媽媽奔波於大大小小的醫院,掛着不同的稀奇古怪的點滴,我那可憐的小身板都沒有可以扎的針孔,媽媽躲在病房外害怕聽我被針扎的樣子偷偷的哭。

在我安然無恙活了兩年後,家裏誕生了一個小不點妹妹。妹妹的出生惹來了一大幫窮兇極惡的村書記和他的同夥,計劃生育的罪名使我們家的糧食被扒的一乾二淨。並且在此後的日子裏,直至幾歲之後我和妹妹的名字纔在付出了巨大代價之後被刻在了一巴掌大小的戶口簿上。

在妹妹出生後,媽媽需要同時照看兩個生活不能自理的小孩子。盛夏的夜晚很熱,院子裏吹着微風總比屋子裏涼快。媽媽會把我們抱到院子裏乘涼,放晴的天氣在夜晚的時候,夜空總是會有數不清的小星星,我躺在媽媽的懷抱裏仰着小腦袋瓜數着滿天的星星,期待着那些一閃一閃的流星再次飛過。夜晚靜謐而安閒,我和妹妹總是在媽媽哼着不知名的搖籃曲和輕輕的搖擺中沉沉睡去,熟睡中的自己完全不知道媽媽滿身溼透的後背和痠疼的胳膊在炎熱的夏季是多麼的難受。

那時候的村莊還沒通電,夜晚天黑了趁着明亮的月光就和一羣小夥伴撒了歡的玩,我和妹妹像個跟屁蟲叮在哥哥和姐姐的屁股後面甩也甩不掉,鄰居的夥伴抱着點燃的火把放在胸前迎風跑着把眉毛燒掉把我們笑得岔了氣,年少無知的用流着白汁的野草塗着其他小夥伴小丁丁第二天腫的哭鼻子還被父母揍得五顏六色的巴掌印記還樂此不疲,鄰居夥伴用長竹竿捅馬蜂窩速度跑掉我和妹妹還傻乎乎的近距離看着被蟄了一個大包哭着鼻子回家找媽媽,大半夜的醒了吵着要尿尿出門後在月光照耀的大地下嬉戲自己的影子,不合自己的心意或被爸媽揍了就一直跟在他們身後使勁的哭直到哭不動爲止。

池塘邊上的野草瘋長的彷彿一個夜晚就能超過我的身高,時常看到自己伸長了胳膊躲在草地裏嘴裏咬着長長的狗尾巴草看着藍的徹底的天空嬉笑着打滾或者撿起泥塊打水漂看誰打的又多又遠,漪漣吹開湖面的褶皺,湖面上單薄的身影被清澈的嬉笑聲驚慌的魚兒拉的短短長長。

那時候的活力像夏天的太陽那樣旺盛,那時以爲自己永遠都不會長大,每天跟在爸爸媽媽的屁股後面趕場似的在地裏勞作。在大白天,我時常躲在樹蔭下聽着忙着在這個季節種包穀的爸爸哼着小調趕着牛及拉着的牛犁繞着荒地走了一圈又一圈中偷偷睡着了,然後總是在黃昏時刻在睡夢中被爸爸輕輕的拍醒並隨着牽着牛揹着農具的爸爸趕趟回家。那個時候的農村每到農忙時,村子裏的人都會大家相互幫襯,今天是這家,明天是哪家,集體團結勞作在緊湊的播種季節完成播種的任務。而一大幫奶孩子就會隨着爸媽一起,在山坡上,在田地間,嬉戲玩耍,好不快活。

不知疲倦的蟬扯破了喉嚨刺破着那些童年寧靜的時光,哥哥姐姐會幫我和妹妹將蜘蛛的網糊在長長竹竿的一頭,我撒了歡舉着竹竿就帶着小不點妹妹出去開始獵殺行動了,聽到我們的腳步聲蟬就乖乖的不出聲了,躲在樹葉下似乎想逃過一劫,那時候的視力出奇的好,總能找到隱藏的獵物,先輕輕的踱着腳步靠近樹下,大氣不敢出的舉起竹竿輕輕的靠近獵物,趁它還沒反應過來以迅雷不及掩耳之勢按上去,蟬的翅膀就粘在蜘蛛網上再也動彈不得。一中午的時光就能抓滿滿的一盤。

逃不開我的魔爪心的還有各種各樣的小動物,蜻蜓會用大掃帚撲殺完摘掉小尾巴插上狗尾巴草把它放飛或者扔進蚊帳裏當天然無污染的殺蟲劑捉蚊子。可憐的小青蛙會用來獵殺後系在繩子上繫上勾在竹竿上釣河裏笨的可以的小動物,還在稻田裏翻找泥鰍,然後在土裏挖個坑找個鐵罐頭把泥鰍扔進去點火烤熟了吃,沒有油鹽醬醋都能吃的很津津有味的樣子,所以時常見到自己滿臉髒兮兮的樣子嘴巴里吃着各種天然的食物。

冬天是最好捉鳥的季節,那些五顏六色的小鳥們總是笨的可以,我們只需要將食物放置在寬敞的地上,找個小籠子罩着,留下一個小木棍撐着一個入口等鳥兒上勾,木棍繫着一根繩子,在繩子的另一頭系在在附近隱藏着的我們的手上,只要鳥兒來吃食,我們只需小手輕輕一拉,鳥就被關在籠子裏了。爲了那些好看的小鳥,我們總是很有耐心,像一個老辣的獵人在耐心的等待獵物掉入預置的陷阱中。

衣服髒的速度比媽媽洗的速度不知道快多少倍,免不了被爸爸一陣臭打,身上的疼痛還沒完全消掉的時候被鄰居家的小夥伴召喚後一羣小惡魔又開始浩浩蕩蕩的出發掃蕩早已忘卻的一乾二淨了。王二奶家的玉米地張二伯家的無花果樹徐阿姨家的柿子樹沒有不被我們鐵蹄踏過的痕跡,時常見到王二奶張二伯徐阿姨來我們家做客然後我爸擰着我耳朵不知道轉了多少個圈圈了。

在我三歲的時候二叔買了村裏第一臺錄音機,天天放着鄧麗君、韓寶儀等臺灣歌手的流行歌曲,像甜蜜蜜、舞女等,以至於後來聽到這些歌曲總是滿滿的童年回憶。後來村裏通上電,有了第一臺黑白電視機,十里八鄉的人都圍着屁大點方盒看的津津有味的樣子,那情形像極了幾年後的小學畢業照的樣子,一排排站好看着黑白電視裏的發出稀奇古怪的聲音,那時候最最興奮的不是鐵盒子,而是政府組織的每隔一段時間放映的露天電影,遇到放映電影的時節,會老老實實的早早吃好飯,拉着媽媽拽着妹妹拿個小板凳去看電影,當時覺得特別神奇,白色的幕布上日本軍隊被打的落花流水,自己會跑到幕布後看反着的人物笑得前仰後翻。

四歲的時候我爸決定把我丟到了距家附件的一間只有小學一二年級的小學校裏,我掛着媽媽手工製作的書包就隨着小夥伴浩浩蕩蕩的像校園出發了,那間小學很破,只有一個老師,而且老師每天上課還的走很遠的山路過來,我們每天總是早早的趕到學習,當是老師總是到了10點左右才風塵僕僕的趕來。讀了半年的一年級,爸媽覺得那間學校的老師教的不好,每天上課時間太少,主要是老師家距學校太遠了,有給我扔到了另外一個鄉的稍微遠一點的學校,那間學校也是隻有一二年級,那時候好像每個鄉都是隻有幾間學學校,只教一二年級的學生。後來知道了,那個時候貴州還是很窮的,特別是我們那邊的交通不便利,經濟不發達,信息不通,教育資源落後。在那裏我又學習了半年後,又被爸媽扔到了真正意義上具有小學建制(幼兒園到六年級都有)的學校裏去讀書,那學校距家就更遠了,得有二十幾公里里程。每天早上都和村裏的小夥伴一同約好一起翻山越嶺,走過二十幾公里的路程去讀書,這二十幾公里的山路,見證了我的童年,我的小學一年級到五年級。

最開始的時候,記憶最深刻的是,剛到學校報到的第一天,本來報的是小學一年級,硬是被老師分配到幼兒園班,那些模糊的記憶中,老師總是趕着我們一大忙小孩子往一個大屋子裏鑽,一百多個學生的幼兒園簡直比喧囂的菜市場還熱鬧,嘰嘰喳喳,尖叫聲,哭泣聲此起彼伏。讀了一天的幼兒園的我回家,我就是跟我爸說我被分配到了幼兒園,爸就跟我說,你得去讀一年級,於是第二天的我上學了之後就直接去一年級的教室,老師又把我重新趕到了幼兒園班,第三天我繼續一年級班級,老師再趕,如此往復,老師再也不管我了,任我在一年級上課了。我擠在小夥伴中間的課桌上聽着課,慢慢的在一年級班紮下了根。

也就是在那一年,爸爸因爲一件事情出了事。記得是在一個下午的時光,一家人做在屋子裏,突然外面有人大聲喊叫,媽媽急匆匆出了門,姐姐和我們也出來了,站在家門口,一會兒就看見媽媽和姐姐都哭了,我站在她們的身後茫然無措,不明白髮生了什麼,不知道她們爲什麼哭。

之後的時光,我被扔到了外公外婆家,在外公外婆家繼續着我學業。那是一間只有一二三年級的小學校,我繼續着我的二年級學習生涯,每天早上跟着我的四姨,四姨是我外公的弟弟的第四個女兒,每天護送我到學校之後自己去更遠的學校讀書。外公外婆家周邊有一天大河,那些十里八鄉的村子都是依靠這條河依山而建,在這條河的周圍,開墾出了許許多多的梯田,每天在日出的梯田壩子上,我就像個跟屁蟲似的在四姨的後面,揹着書包去上學了。那一年,我開心的在學校裏玩着,回家後和表弟表妹們玩着,和外公外婆吃着睡着,我不知道我的媽媽去那兒了,爸爸去那兒了。

97年的某個夏天的晚上,媽媽突然到了外公家,第二天把我接走了,我回家了,我高興壞了,我又見到了哥哥姐姐和妹妹。哪天晚上,我正光着腚坐在院子裏的紅桶裏,媽媽把從井水中打來的水潑在我的身上,我尖叫着撲向媽媽懷裏黑白電視機里正放着一面面紅旗飄舞像極了校園裏的那面嶄新的紅旗,莊嚴的國歌和一大羣亢奮的人們都與我無關,我不知道那個場景正是香港迴歸的時候,因爲我沉浸在見到媽媽的喜悅中,惦記着是不是可以回家了,惦記中哥哥姐姐和妹妹,惦記着家鄉那些我自己用泥巴做的小屋子,山上搭的樹洞。

回到了家裏的我,又繼續在那間小學的接續我的三年級生涯了,一直到五年級,我安安靜靜的童年在那間學校度過了美好的三年,從不懂事到稍微懂一點事,這三年發生了很多事,有開心的,有苦難的。苦難的已深深埋在心底不願在提起,我也不願給這些苦難再賦予太多價值了,更願意把它視作不可抗的遭受,年少時的我曾對人生勾勒了許多關於未來的藍圖,殊不知造化弄人,之後的這三年裏竟都在爲如何填飽肚子生存而掙扎。

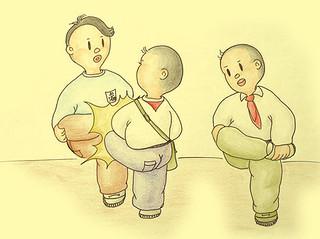

那些的開心的,對於我們這一代人來說,有些玩具遊戲註定一生難忘。那些印象最深的玩具遊戲,回味起來,韻味無窮。現在還記得的就有很多,比如“鬥雞”、“捉迷藏”、“滾鐵環”、“打陀螺”、“彈弓”、“打標”、“撿石子”等等好多遊戲。鬥雞這種遊戲也叫“撞柺子”。遊戲規則是一腳獨立,另一腳用手扳成三角狀,膝蓋朝外,用膝蓋去***對方,若對方雙腳落地,則贏得戰鬥。在童年遊戲中,這是最激烈最有男子漢氣概的遊戲,不過有少身材魁梧的女生也喜歡這種遊戲,而且殺傷力驚人。我記得小學四年級的時候班上有個女生是個鬥雞高手,她那急速奔跑後突然轉身***模式,很多男生倒在她的***之下。每次下課後,玩這種遊戲的同學都很多,操場裏滿是蹦跳晃動的身影,再加上吆喝聲,很是熱鬧。,不過,這個遊戲也有風險,容易造成膝蓋受傷,尤其是冬天,被撞翻在地的那種疼痛,刻骨銘心。

捉迷藏,現在還有多少孩子會玩捉迷藏的遊戲?的確,這樣的遊戲太老土太老土了,但卻伴隨着我們這代人的整個童年。小時候我們村子裏的孩子相約上山放牛,到達山腰草地上後,我們大都讓牛“自由活動”,然後一羣同伴在山上會玩兩種遊戲:一種是打石碑,在地上立一塊方形石頭,再從很遠的地方扔一塊小石頭,能擊倒石碑者獲勝。另一種遊戲就是捉迷藏,先用轉圈數數的方法選一位壞蛋,矇住壞蛋的眼睛,其他人快速找到隱蔽的地方躲起來,樹梢,岩石縫,菜地,草叢都是隱藏的好地方。壞蛋數完數後,把蒙在眼睛上的布拿掉,尋找藏起來的夥伴,這種簡單的遊戲裏包含了鬥智鬥勇的絕竅,可不是想象起來那麼容易。

滾鐵環,一個鐵圈,一根竹棍,一個彎鉤,把彎鉤綁在竹棍頂端,再讓彎鉤鉤住鐵環,推動鐵環前近,這種看似很簡單的運動,對協調性的要求很高,是一種很有技術性的遊戲。鐵環高手可以推動鐵環上山下坡,翻山越嶺,鐵環不會倒下,低水平的夥伴卻時常被鐵環絆倒,摔幾個大跟頭。我讀小學的時候,只要是晴天,村子裏十多個孩子都滾着鐵環去上學,呵呵噹噹的聲音,聽起來別有一番韻味。在學校,有些同學會在在地上壘起一排高低不等的石頭,然後滾着鐵環在石頭上行走,顯示自己的超羣技藝。

打陀螺遊戲,玩陀螺時,用鞭子繞在陀螺身上,急扯而起,陀螺就可以旋轉起來。在陀螺旋轉的過程中,不停地用鞭子進行抽打,可以使陀螺保持長時間的連續不停地旋轉,誰的陀螺旋轉的時間最長,水平就越高。陀螺的打法及玩法相當多樣,但較常見的打法則有兩種: 一、水平法:彎身從身後翻轉手腕,將陀螺往前拋再往後一拉,陀螺就會沿着地面水平方向向前旋轉。 二、垂直法:將陀螺從頭頂上用力往地下甩,陀螺就會從天而降旋轉不停。

打標,貌似小學的時候所有的書紙都用在了“打標”身上。

用一張紙,通常是舊書舊本子或者是煙盒封面,折成“標”,四個角的我們通常稱爲“打標”,如果“標”很大,我們則稱這個“標”爲大標,往往是關鍵時候才用來克敵致勝的。玩遊戲時,一人先將“標”放在地上,另一人用自己“標”用力拍,誰把對方的“標”拍得翻了個兒,就算贏。這個遊戲也有技巧,力氣越大效果並不一定越明顯,方向,角度,力度和風向都要講究。

童年有太多快樂和開心是在這些遊戲裏尋找到的了,而那些記憶深刻的人和事,又何這些遊戲息息相關,矛盾、糾葛、戲弄都在裏面了,以至於心中執念,方有幸福的回憶。

在家鄉三年時光過後,因爲一些緣故,姐姐、我和妹妹轉學到了鎮上的小學,和小夥伴接觸的機會越來越少,姐姐一如既往的既當爹又當媽的拉扯我和妹妹,在鎮上我讀完小學六年級。在鎮上的那一年,收到了第一封情書,懵懂無知的嚇得自己幾夜都睡不好覺,看到那女孩都繞着走的自己現在想想是那麼多的慫,童年的所謂的情愫不過是真正友誼的表現罷了。

邊寫邊追思,許多過去之事也從漫漶走向清晰。雖早已沒有斷腸憶平生的概嘆,仍是不免陷入思緒當中。思念許久方纔寫下這一些。