【前言】

大家好,歡迎觀看小魚的文章。在上一期呢,我們簡單講解了一下HDD(機械盤)和SSD(固態盤)的簡單區別與優缺點,但是這僅僅只是一個小小的開頭,在以後的日子裏。我會給大家講解更多和固態相關的知識和趣聞。本期呢,我們來講一講接口的故事,很多人就要問了,接口不就兩種麼?SATA和M.2接口。話,這麼說是沒錯的,但是如果更詳細一點,爲什麼會有這兩種接口呢?估計有很多人都不知道,接口也是有故事的。

【迭代更新:接口小型化的趨勢】

隨着計算機小型化的深入發展,接口也在不斷轉換着,常見的手機接口已經由各種各樣的接口在走向統一

曾經有一盒這樣的萬能接口,是讓人期待的事情。但是,因爲出門在外的不方便,和手機充電器製造的不規範,接口逐漸由花式接口轉向了Micro USB,而逐漸又由Type-C取代。

在硬盤方面,也是一樣的,IDE、SATA、mSATA、ngff(即爲M.2)、U.2等等接口隨着計算機發展不斷更新。在於小型化與便捷化背道而馳的接口隨着新技術的產生自然被淘汰。

【開始的開始:IDE】

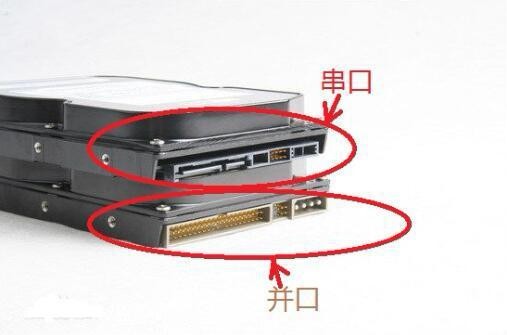

有點年齡或者接觸東西比較多的DIYer可能會在家中某個角落發現一塊老舊的硬盤,沒錯。就是老式寬帶子的硬盤,在今天的電腦城裏,很多有點年紀的修電腦師傅還在叫SATA盤是串口盤(IDE盤則爲並口盤,如圖)

但是電子產品的生命力大家都應該知道,飛快的發展速度讓技術在使用幾年十幾年之後就落伍了,IDE也不例外,在133MB/s的帶寬速度達到瓶頸時。新技術也得到了應用——SATA。

PS:IDE的版本比較複雜,總計7個版本,這裏由於時間久遠以及實際作用幾乎沒有,所以不講了。

【SATA】

在IDE接口將要達到瓶頸時,2001年SATA技術和今天的5G技術一樣,被確立了下來。

對比IDE,SATA可以說是比IDE熟悉的要多,如果你打開電腦觀看這一篇文章,相信99%的人電腦裏面都會用到SATA接口的硬盤。如果你用過早期的產品,你就會發現在主板參數上有SATA2.0的身影。而如今的主板上的SATA接口均爲3.0,2.0的速度已經達不到我們對於速度的渴望。

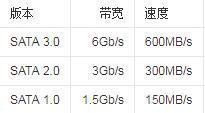

正如上圖所示,SATA接口共有三種版本(這裏指的是7針數據+15針電源普通SATA接口),而這種翻倍上升的帶寬也爲我們帶來了更好的體驗。但是,當HDD機械盤還沒被帶寬制約時,異軍突起的NAND閃存芯片被逐漸應用市場,高速的SSD固態盤的出現讓我們發現,SATA3 的6Gbps的帶寬已成爲新的瓶頸。主控八通道的帶寬理論值基本上已經爆表了,在研究新的接口同時,卻產生了分歧,而小型化在筆記本方面可以說是迫在眉睫,因爲筆記本根本沒那麼大空間接納SATA大容量固態,現在的SATA固態基本是拆光驅位加托盤加上去的。

【mSATA】

是不是很像現在的新接口M.2啊。確實,M.2出現的初衷就是替代mSATA。通過直通CPU佔用兩個通道(lane)來提高速度

【SATA Express】

既然要加大帶寬,又得考慮兼容舊接口,那這種奇怪的SATAe(xpress)接口就出現了,在支持NVMe協議的情況下,兼容了SATA協議。但是,問題出現了,在小型化的時代,你搞出個這麼大的玩意,可以說和筆記本說拜拜了。而且這玩意並沒有自帶供電,所以很尷尬地沒有推廣。

【M.2】

如果問現在在價格充裕情況下,買一塊固態盤的話,M.2是首選。SATA協議的固態,在發送數據到CPU的路上,要先經過內存,然後再到CPU。廠商在巡視一圈之後,盯上了已成熟很久的PCI,在PCI技術上延伸,佔用幾個lane來達到直通CPU的條件。這裏就不多提M.2了,因爲M.2在未來會專門構築。但是M.2其實是特殊的SATAe的一種。

三種不同規格的M.2

【U.2】

U.2(SFF-8639),和M.2不一樣的是,這東西剛開始就是4個lane,而且可以做出更大容量的,當然價格嘛,呵呵。但是,更加不友好的是,固態貴,但是支持它的主板更貴。所以體驗的解決辦法就是轉接卡咯

【PCI-E】

猜猜這是什麼?顯卡?NO,這是固態。大容量的走PCIe接口的固態,價格也是十分感人。

【總結】

以前有人問我,你說我這塊盤能用多久。我說,你不祖傳可以用到下一代。

還是那句話,固態的歷史是比較短的,比起機械幾十年的歷史,固態的歷史可能只有機械的十分之一不到,但是其發展速度不容忽視。在美國七十年代的科幻小說裏,他們想象在一百年或者幾十年之後,短途星際旅行成爲家常便飯,但是使用的電腦仍然是CRT(俗稱大屁股顯示器)顯示器,可以從中看出,計算機技術,已經超脫了科幻小說家的想象。所以新技術的成熟帶來的成本低廉以及良品率的提高,纔是不斷髮展的硬道理。所以,當一個東西便宜到普通人考慮一下就能買的時候,纔是真正的技術提升。